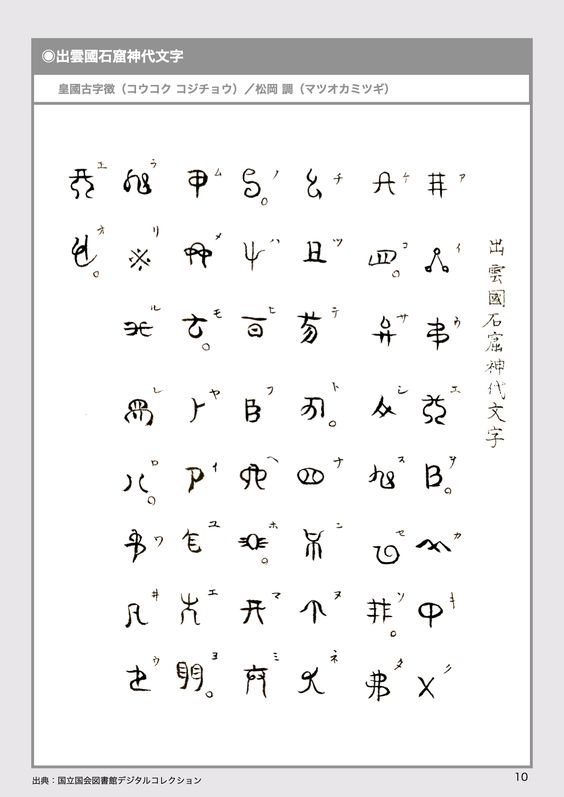

神代文字という概念は、日本各地に存在しています。「神代文字」とは、その名の通り「神代」の時代に使われた文字を指します。しかし、一般的には、「漢字が日本に伝わる前に存在し、日本独自の文字」として理解されています。

現代の歴史学では、日本最古の文献として『古事記』や『日本書紀』が挙げられますが、これらは漢字で書かれています。また、最古の和歌集である『万葉集』でも、使用されているのは漢字です。

これらの事実から、漢字が中国から伝わるまで、日本には「文字」が存在しなかったというのが、現在のアカデミズムの公認の見解です。

しかし、この考え方は誤りであるというのが、竹内文書側の主張です。

神代文字は日本各地残っている

日本には漢字が導入される以前から、独自の文字である神代文字が存在していました。それはただ存在していたというだけではなく、世界中の文字の起源がこの神代文字であるといわれています。その証拠となるのが『竹内文書』です

ただし、神代文字の存在を示す証拠は『竹内文書』だけではありません。日本には他にも多くの証拠が残されています。ここでは、一例として伊勢の神宮文庫に保管されている神代文字を紹介します。

神宮文庫とは、伊勢神宮が管理している図書館で、多くの文書が整理保存されています。その歴史は奈良時代に遡り、文書類を保管するために作られた場所です。保管されている文書の中には県や市の指定文化財だけでなく、国の重要文化財に指定されているものも多数含まれています。

神宮文庫には神代文字で書かれた奉納文が保管されています。伝えられるところによれば、誰でもこれらの奉納文を見ることができました。しかし、最近では資料の保全のために公開が制限されているようです。

この神宮文庫には奉納文が九十九通あり、それらは奈良時代から江戸時代中期までの間に伊勢神宮を訪れた有名な人々によって奉納されました。

具体的には、『古事記』の原資料を口伝えしたとされる稗田阿礼、東国の独立を目指した平将門、神様として崇められる菅原道真、鎌倉幕府の創設者である源頼朝とその弟の源義経、そして南朝を立ち上げた後醍醐天皇など、歴史上の著名人が奉納したものです。

神代文字の存在は、神宮文庫だけでなく、全国の古い神社にも見られます。群馬県前橋市の赤城神社には神代文字が刻まれた石碑があり、それは重要文化財に指定されています。熊本県上益城郡山都町の幣立神社にも、神代文字で書かれた「日文石版」が伝わっています。

さらに、多くの神社のお守りや印章にも神代文字が使われています。しかし、神代文字の存在が広く認められていない一つの理由は、神代文字が一種類ではないからです。これは後世の偽作が疑われる一因となっています。

しかし、文字が一種類であるべきだという観念は、文字を情報伝達の道具としてしか見ない視点から来ています。

神代文字はただの文字でない

神代文字は単なる情報伝達手段ではなく、その形状によって意味や力が変わるものです。例えば、「あ」と「ア」のように、同じ音を表していてもその力は異なります。神代文字が多種多様なのは、それぞれの文字が持つ力を使い分けるためです。

日本の神道には数多くの神々が存在し、それぞれが異なる力を持つのと同じく、神代文字もまた多様な力を持っています。竹内文書に記されているように、古代の天皇は目的や用途に合わせて、最も適した力を持つ文字を作り出したとされています。

神代文字が神社のお守りや印章に使用されているのは、文字そのものが持つ力ゆえです。『竹内文書』には、遥か昔、スメラミコトが創った多くの神代文字が記されています。なかには弾圧や戦災で現在では見ることができないものもありますが、私の祖父である巨麿管長から聞いた話では、彼が確認した時点では皇祖皇太神宮には約4200種類の神代文字が保存されていたとのことです。

グラフティ文字との酷似

神代文字が日本全国で見つかることは不思議なことではありません。現在確認されている神代文字の種類は十数種類に過ぎませんが、皇祖皇太神宮には何百種類もの神代文字が存在しています。これらの神代文字は、『竹内文書』と照らし合わせることで解読可能でしょう。

また、神代文字の研究は日本国内だけの問題ではなく、世界中で古代文字が発見されるたびに、その真実が明らかになっていくでしょう。このような視点から、神代文字の理解を深めていきましょう。

平成三年七月、佐賀県大和町の東山田一本杉遺跡から出土した弥生時代前期の甕棺に、古代南インドの象形文字と同じとされる文字が発見されました。このニュースはインターネットで確認しました。

当初、日本の考古学者はこれが文字であると気づきませんでした。しかし、偶然遺跡を訪れたインド人考古学者のポンナムバラム・ラグパティ博士が指摘したことで、これが文字であることが明らかになりました。博士は、この文字が「グラフティ」と呼ばれる、紀元前三世紀頃まで南インドの土器に描かれていた古代文字と同じであると述べました。ただし、グラフティ文字自体は未解読で、その意味は不明でした。

私自身は、こういった古い文字が、神代文字である可能性が高いと考えています。もし神代文字であると確かなら、皇祖皇太神宮に残る文字と比較することで解読が可能になるかもしれません。

この発見された文字は、甕棺の側面にある十字の線の先端に描かれていました。その形状は熊手に似ていたとのことです。しかし、私自身はその文字を直接見たことはなく、どの神代文字に対応するのかは現時点では定かではありません。

そのうち、機会があれば、ぜひその文字を直接確認し、それが神代文字かどうか調査してみたいと思っています。

カタカナは漢字から作られたものではない

『神代の万国史』には、文字は本来天皇が作成されたと記述されています。戦前には神代文字と呼ばれる四二〇〇種類の文字が存在し、それらはすべて天皇が作成したか、あるいは天皇の命令によって作られました。文字の創始は非常に古く、最も古い記録は上古の時代にまで遡ることができます。

天皇即位百億十万年に御詔し、言語差別、神人神星人像形文

字、像形仮名文字造り、万国形地図造り

天日万言文造主尊

天言文像形仮名造根尊 天皇の詔により神人形文字造る

『神代の万国史』一四ページ

天皇の命令により、専門家である皇子が初めて文字を作りました。その作られた文字の中には、「仮名」も含まれていました。この「仮名」は「カタカナ」と呼ばれ、古代の記録に「像形仮名」として見られます。一般に、「カタカナ」や「ひらがな」などの仮名文字は、漢字を基に平安時代に作られたとされています。

「ひらがな」がいつ作られたのかは、残念ながら『神代の万国史』には記録がありません。しかし、カタカナが早くに作られたことは確実です。これは、カタカナが漢字を崩すことで作られた文字ではないことを示しています。カタカナが作られたとき、神代文字を崩して作られた可能性もありますが、記録を見ると、「神人神星人像形文字」と「像形仮名文字」が同時に作られ、両者が似ていないことから、カタカナは独自の文字として作られた可能性が高いと言えます。

カタカナが古い時代に存在していたことに驚かれる方も多いでしょう。しかし、神代文字は五十音に基づいて作られているのです。

神代文字は漢字とは異なり、「表音文字」で、一文字が一音を表します。これはカタカナやひらがなと同じです。つまり、神代文字と仮名は両方とも表音文字で、大きな違いはありません。その意味で、カタカナも神代文字の一部と言えます。

ただし、ここでの「像形仮名=カタカナ」は、現在私たちが使っているカタカナとは異なります。その理由について、第六十七代・義宮管長は『神代の神代の話』で詳述しています。

もっとも現行カタカナの内には漢字を崩したものがまじってい ることは事実で、これは必要上の改正ではなく、 唯五十音は漢文 を崩して作られたものなりとの悪宣伝をするために強いて取換えたものであって改正ではなく正に改悪である。

『神大の神大の話』20ページ

現在では、一代の天皇は一人ですが、上古の時代では異なりました。同じ名前を持つ複数の天皇が一代を構成していたのです。具体的には、上古第一代には、21人の「天日豊本葦牙気皇主天皇」が記録されています。そして、その中の第一世の天皇が「神人神星人像形文字」と「像形仮名文字」を作るよう命じたのです。

また、この上古第一代の間に、後の四人の天皇によって、それぞれ異なる神代文字が創られたという記録も存在します。

わたしたちが現在日常的に使っている文字は、漢字・カタカナ・ひらがなの 三種類です。最近ではアルファベットを使った表記も増えているので四種類と 言っていいかもしれません。これは世界的に見ても多い方です。

しかし、江戸時代までは同じ漢字でも楷書と草書があり、その形が大きく違ったので、さらに文字の種類は多く複雑でした。

わたしたちは漢字仮名交じり(時にはアルファベットも交じる)の日本語表 記を当たり前のものとして、違和感なく使っていますが、こうした日本の文字の多さは世界的に見ても稀です。英語を考えればわかりますが、アルファベットは一種類(小文字を入れても二種類)しかありません。

最後に

『竹内文書』を見ると、古代の日本には何千種類もの文字があったことになり ます。天皇は必要に応じてそれらの文字を使い分け、必要に応じて世界中の 人々にお与えになられました。 当時世界の中心だった日本には、さまざまな文 字を使って書かれた文書が世界中から集まったはずです。事実、前章でご紹介 したモーゼの御神宝やキリストの御神宝に使わ いる文字は、それぞれ異な っています。

ということは、当時の日本人は(少なくとも天皇のお傍に仕えた人や、公の 仕事をする人、そしてある程度の教養人は) そうした何千種類もの文字の読 み書きができたと考えられるのです。今も日本人が多くの文字を使い分けるこ とができているのは、もともと多くの文字を持つ民族だったからなのかもしれ

コメント